<2025年5月更新>

発達障害(ADHD・自閉症図ぺクトラム)、グレーゾーンのお子さんについて

朝、忙しいのに子供の身支度が進まない。

何かに熱中するとやめられなくなり、途中でやめさせると大声を出して暴れる。

子供と出かけると、外出先からなかなか帰ることができない。

行先の変更をすると子供がパニックになる。

こんなお悩みはありませんか?

この記事を読んでいただくと、

について知って頂くことができます。

この記事でご紹介することが原因と対処法のすべてではありませんが、発達障害を持つ子に多くみられる「言うことを聞かない」原因・対処法をまとめます。

「言うことを聞かない」原因と対処法がわかれば、保護者の方が精神的に楽になるとともに、お子さんも叱られる回数が減り、自分に合った環境の中で成長でき、本来の力を発揮しやすくなります。

この記事を書いている私さとは、ASDとADHDを持つ男子学生の母で兼業ライターです。

息子は幼少期、周囲の大人の言うことを聞けず、療育の先生に「指示をするのが針の穴に糸を通すくらい難しい」と言われました。

しかし、専門家のご指導の下、対処法を実践していくうち、息子は徐々に大人の言うことを聞き入れたり、ルールを守れるようになっていきました。

過去の私と同じような経験をされている方のお役に立つことが少しでもあれば…と思いこの記事を書いています。

私たちについて詳しくはプロフィールをご覧ください。

原因1 伝え方の問題

①口からの指示だけでは伝わりにくい

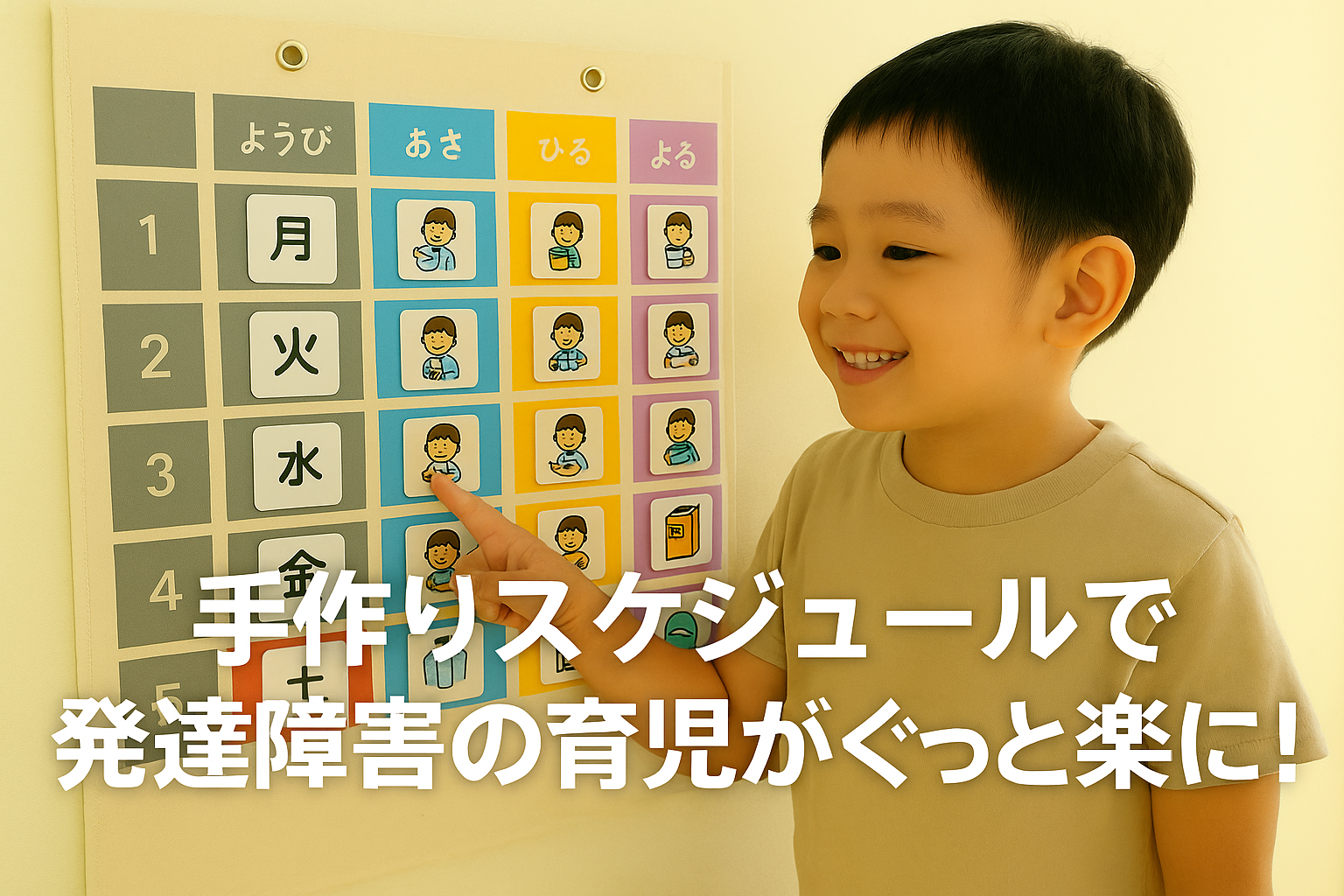

発達障害を持つ子の中には、目から入ってくる情報を受け取るのが得意な子と、反対に耳から入ってくる情報を受け取るのが得意な子がいます。

比較的多いのは前者で、視覚的な情報を受け取るのが得意な子は、

- 耳で聞いた説明は頭の中からすぐに消えてしまう

- 情報を目で見ることができると解りやすく、安心する

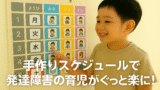

という特徴を持っていることが多く、そのような子には情報を「見える化」することが有効です(視覚支援)。

接し方のヒント

このような工夫をすれば、何度も注意されたり、叱られたりするのを防ぐことができます。

→スケジュール表などの視覚的なサポートについて詳しくは別の記事でご紹介します。

②抽象的でわかりにくい

抽象的な表現は、発達特性を持つ子供にとって理解しにくく、何をすればよいのかわからなくなってしまいます。

×「ちょっと待ってね」

→何分待てばいいの??

×「ちゃんとしなさい」

→何をすればいいの??

×「きれいに片づけなさい」

→何をどこに片づけるの??

これらは、いずれも抽象的な表現が入っていて、発達凸凹のある子が理解しにくい指示なのだそうです。

接し方のヒント

抽象的な表現をなるべく使わず、具体的に伝える方がわかりやすくなります。

×「ちょっと待ってね」

→「1時10分まで待ってね」

×「ちゃんとしなさい」

→「今は宿題のプリントをやろう」

×「きれいに片づけなさい」

→「レゴは赤い箱に入れてね」

このように、やるべきことをできるだけ具体的に教えてあげると伝わりやすいです。

③感情的な口調

感情的な口調、厳しすぎる言い方は、その口調に意識が向いてしまい、指示された内容が頭に入りにくくなります。

また、「否定された」というショックが強くなるので、反抗的になりやすいという面もあります。

「言うことを聞かないから」とヒートアップして、より感情的な口調になる方がいますが、逆効果であることが多く、それよりも理解しやすく受け入れやすいアプローチを考える方が、聞き入れられる可能性は上がります。

接し方のヒント

落ち着いたトーンで、感情的にならずシンプルに伝える方が聞き入れやすくなります。

指示を出すときは、感情的にならないよう敢えて敬語で…、という方もいます。敬語の方が命令口調より聞き入れやすいお子さんもいます。

④否定的な言い方

×「走ってはいけません」

×「うるさい」

×「また忘れ物をして…」

といった否定的な言葉で叱られても、発達特性を持つ子供は、

「では何をすればいいの??」

と、自分がすべき行動がわかりにくく、適切な行動がとれない場合があります。

接し方のヒント

適切な行動を肯定的な言葉で教えてあげると、何をすべきなのかわかりやすくなります。

×「走ってはいけません」

→「歩いてね」

×「うるさい」

→「電車の中では声は2だったね」※

×「また忘れ物をして」

→「リストを見て前の日に準備しよう」

※日ごろから声の大きさについて数値化し、2の声がどのような声か、電車の中ではどのくらいの声がいいのか、話し合ったり実際に声を出して確認する必要があります。

原因2 見通しが立たない

「見通しの立たない状況で、不安を感じやすい」というのは自閉症スペクトラム症の特性の一つです。

<見通しが立たない場合の行動例>

- 初めての場所に到着して、車から降りない。

- 外出先から帰ってきて、家に入らない。

- 初めて来るお店でひどいこだわりが出たり、大声を出して荒れる。

自閉症スペクトラムの中には「想像力の乏しさ」を特性として持つ人がいます。自閉症スペクトラムの子供は経験したことのない状況や場所に置かれると、これから何が起こるのかがわからず不安になり、混乱してしまうことがあります。

発達障害を持たない人が想像する以上に、大きな負担なのだそうです。

幼いお子さんの場合は初めての経験ではなくても、場所が変わる、次の活動に移るという場面で、次に何が起こるのかわからず不安になって、何かに固執したり、次の活動に移ることを嫌がったりします。

自閉症スペクトラムの特性である「こだわり行動」も、同じ行動を繰り返すと見通しを持てて安心する、という心理状態によって行われると考えられています。

「見通しが立たない」という概念は、初めて聞く方にはなかなか理解が難しいかもしれません。

私も最初に療育の先生から聞いた時は

「見通しが立たないって何?それと、言うことを聞かないことと何の関係があるの?」

と理解ができませんでした。

「見通しが立たないこと」が原因で子供が言うことを聞かない場合、この特性について周囲の大人が知らなければ、厳しく叱るなど不適切な対応をしてしまうことにつながります。

「わがまま。」

「反抗している。」

「強情。意地悪。」

などど勘違いをしてしまうからです。

「見通しが立たない」ことが原因で子供が言うことを聞かない場合、お子さんは困っているのです。

不安になり、混乱しているので、叱るよりサポートが必要な状況です。

接し方のヒント

「見通しが立たない」ことに対しては、絵カードやスケジュール表などを使った支援が有効です。

次にすることは何かを写真や絵で見て理解しやすくなります。

スケジュール表の作り方・使い方のコツについては、こちらの記事でご紹介しています↓

「想像性が乏しい」という特性や「見通しが立たないことによる不安」は、基本的に大きくなっても持ち続ける場合が多いようです。

ただ、幼少期と同じような行動をとるのではなく、経験によって見通しが持てるようになり、周りの人が迷惑になるような行動はとらなくなる子が多いようです。

中高生、あるいは大人になっても

といった形で特性が表れることがあります。

原因3 過集中

過集中とは、関心のあることに没頭するあまり、生活上支障が出ることを言います。

集中すること自体は悪いことではありませんが、度を超えてしまうと、以下のような生活上の支障がでることがあります。

<過集中の例>

- 幼稚園で工作に没頭してやめられず、工作の時間が終わり、みんながお弁当を食べていても、帰る時間になってもやり続けてしまう。

- 好きな漫画やゲームがやめられず、叱られても夜中まで続けて体調を崩す。

過集中になる理由としては以下のようなことが考えられます。

接し方のヒント

過集中の状態を緩和するためには以下の方法が考えられます。

スケジュールを考える際は、お子さん本人と話し合って、一緒に確認することが大切です。

大人が一方的に決めても、本人がスケジュールを守る意思が生まれないからです。

アラームも、終了時間や休憩時間をお子さんと話し合ってセットすることがうまくいくポイントになります。

<関連記事>スケジュールの上手な進め方もご紹介↓

原因4 誤学習

誤学習は、子供が不適切な行動をした場合に良い結果を与えられてしまったため、その不適切な行動が強化されてしまうことを言います。

<誤学習の例>

- 子供がスーパーで「お菓子を買って。」と言い、母親が「買わない。」と答えたところ、子供が床に寝転んで泣きわめいた。困った母親は静かにさせるためにお菓子を買った。次の日以降もお菓子売り場の前に来ると子供が「お菓子を買って。」と言って泣きわめくようになった。

- 授業中に発言をするときは、座って静かに手を上げる決まりがあったが、席を立って大声で手を上げる子供がいた。先生は一度当ててあげれば静かになると思って発言させたが、それ以来、その子は「大きな声で立って手を挙げた方があててもらえる。」と思ってやり続けるようになった。

子供が不適切な行動で、手っ取り早く望んだ結果を得られてしまったことが原因です。

例えば、1つ目の例では「泣きわめけば、お菓子を買ってもらえる。」と子供が誤学習をしてしまいました。

このような誤学習は発達障害に関係なく起こることがありますが、発達障害がある場合に特に困ってしまうのが「パニックやひどい癇癪を起した場合」です。

パニックや癇癪を起した場合、それに応じて子供の要求を聞き入れてしまうと、その行動を強化してしまうので、注意が必要です。

接し方のヒント

誤学習をさせないためには、不適切な行動は無視し、適切な行動が出来た場合のみ望みをかなえることが必要です。

<上述の「お菓子を買ってと泣きわめいた」例では…>

①「泣きわめく場合には、お菓子を買わない」という姿勢を貫く必要があります。

泣きわめいた場合は、無表情で無視をすることが有効です(迷惑になったり人目が気になる場合は、お子さんとその場を離れて外に出る等します)。

意識としては「子供を無視するというより、その行動を無視する」という感じでしょうか。

②後で、例えば「ほしいものがあるときには、3の声でママに言ってね。」と適切な行動を話しておきます。

③次回、約束した通りの適切な頼み方が出来た場合には、ほめて買ってあげます。適切な行動ができた時には、直後にわかりやすくほめてあげることが大切です。

大声を出してしまったときには、買いません。

これで、「泣いてバタバタしてもお菓子は買ってもらえない。3の声で一度だけママにお願いしたときには、お菓子が買ってもらえる。」ということを、お子さんが学ぶことができます。

お子さんが適切な行動を学んで修正できるまで、大人は大変ですが、対応を変えないことが大切です。

また、しばらくそのスーパーのお菓子売り場を避けて、泣きわめくきっかけを作らないという方法もあります。

本当に大変なのは一時的なことが多いので、この、きっかけを作らないという対応もおすすめします。成長に伴って、自然にこうした困った場面が過ぎ去る場合も多いからです。

いかがだったでしょうか?

息子の幼少期、私自身が本当に苦しかったのは「言うことを聞かなければならない場面で、息子が言うことを聞けない」ということでした。

自分なりに考えて、一生懸命育児をしているつもりなのに、何も知らない人から「躾ができていない」と言われることもありました。周囲の目が辛い…という思いもしました。

ですが、全てを「言うことを聞かない」で片づけるのではなく、一つ一つ理由を考えて対処する。

人に迷惑をかけたり、危ないこと以外は大目に見る。

ということをしているうちに、困った状況は少しずつですが減っていきました。

私と同じような思いをされているであろう保護者の方を、街の中、園、学校で見かけることがあります。

積極的には声を掛けませんが(邪魔になると思うので)、居ても立ってもいられない気持ちになり、心の中で強く強く応援しています。

あなたか大変なとき、心の中で応援している人も実はたくさんいると思います。

とても大変な時期、どうかご自身の心身も大切に乗り切って頂きたいと心から思います。

この記事の中に、読んでくださったあなたのお役に立つことが少しでもあれば、とても嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

<関連記事>子育てが大変な時期でも挑戦できる習い事について記事を書いています↓