<2025年10月更新>

お子さんのWISC‐Ⅳ(ウィスク)の結果に、不安を感じていませんか?

「4つの指標の差が大きく発達障害」が疑われるのは、15?20?30?40?……WISC-Ⅳの数値が分かりにくいと感じる方は多いようです。

ちなみに我が子もWISC‐Ⅳで「40差」が出ました。

この記事を読むと、次のことがわかります👇

- WISC‐Ⅳ(ウィスク)の数値の意味

- 4つの指標(言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度)の差と発達障害の関係

- 実際の体験も交えた、数値の見方や支援のヒント

この記事を書いている私さとは、ASDとADHDの特性を持つ男子高生の母親で、ライターです。

息子は発達検査と知能検査を計4回ほど受けましたが、最初は結果が出てもその意味が理解できず、どのように検査結果を生かしていけばよいのか、大きな戸惑いを感じました。

その後、専門家のご指導のもと色々と勉強する中で、WISCの結果には子育てのヒントがたくさんあることに気づき、これまでの子育てに生かしてきました。

そんな私の気づきを少しでもご紹介できれば…と思っています。

私たちについて詳しくはプロフィールをご覧ください。

WISCの結果を正しく理解すると、

- お子さんに合った環境を整えることができる

- 将来の進路選択をするヒントになる

検査をためらう方もいますが、WISCは発達障害のラベルを貼るためのものではありません。

お子さんの特徴や強みを知るための、心強い手がかりになります。

1.WISC-Ⅳ 4指標の差が大きいと発達障害なのか?

結論から言うと、

4つの指標に大きな差(ディスクレパンシー)があっても、それだけで発達障害と診断されるわけではありません。

ただし、指標間の差が大きいと、学校生活や日常生活で「困りごと」が生じやすくなります。

そのため、診断を行うときの重要な判断材料になります。

一般的には、15点程度の差が一つの目安とされています。

ただ、それ以上だから診断される、あるいはそれ以下なら診断されないというものではありません。

診断は以下を含め、医師が総合的に判断します。

- 日常生活や社会生活での困難さ

- 行動観察

- 発達歴

- 検査結果の数値

▼ このあと、「数値の見方」や「特性から考える支援のヒント」を紹介します。

【PR】好きなeスポーツが英会話の舞台

平均評価4.5以上・高水準のコーチ

2.WISC‐Ⅳ(ウィスク)検査結果の見方

2-1.WISC‐Ⅳ検査の概要

現在、WISCの最新はWISC-Ⅴです。

この記事では、主にWISC-Ⅳをもとにお話しします。

WISC-Ⅳは、5歳0か月〜16歳11か月のお子さんを対象に行う知能検査です。

この検査では、以下のような数値が得られます。

- お子さんの全体的な認知能力を示す「全検査IQ(FSIQ)」

- 「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」という4つの指標のそれぞれの数値

この4つの指標の組み合わせによって、お子さんの得意な力・苦手な力の特徴を詳しく知ることができます。

2-2.4つの指標(言語理解・知覚推理・WM・処理速度)

4つの指標を組み合わせると、お子さんの得意・苦手が見えてきます。

| 指標名 | 内容 |

|---|---|

| 言語理解 | 言葉で理解・推理・思考する力 |

| 知覚推理 | 視覚的な情報をもとに考える力 |

| ワーキングメモリー | 情報を一時的に覚えて処理する力 |

| 処理速度 | 視覚情報をすばやく処理する力 |

ここからは、それぞれの指標について、もう少し詳しく見ていきましょう。

ここで紹介する特徴は、あくまで一例です。

数値が低い(高い)からといって、必ずしもその特徴があるとは限りません。

逆に、特徴があっても数値に必ず表れるわけではありません。

お子さんを理解する際の参考にしてみてください。

言語理解指標(VCI)

言語による理解力・推理力・思考力をみる指標です。

言葉でのコミュニケーションや思考の力に深く関わります。

低い場合の特徴

- 言語によるコミュニケーションや思考が苦手

- 先生の口頭の指示が理解しにくい

- 自分の気持ちや状況を言葉でうまく伝えられず、誤解やトラブルにつながることがある

高い場合の特徴

- 論理的に考え、筋道立てて説明するのが得意

- 文章読解や語学が得意

ただし、言語理解の数値が高いからといって、必ずしもコミュニケーション全般が得意とは限らない点には注意が必要です。

【PR】言語理解が高い子はオンライン英会話で楽しみながら英語を得意に

関連記事✏️英語が得意になる特性とは?

知覚推理指標(PRI)

視覚的な情報を把握・推理する力をみる指標です。

新しい情報に対応して問題を解決する力や、視覚情報に合わせて体を動かす力なども含まれます。

低い場合の特徴

- 絵や図、地図から情報を読み取るのが難しい

- 文章や話の要点をまとめるのが苦手

- 相手の表情を読み取りにくい、整理整頓が苦手になりやすい

- 視覚情報に合わせて動作を調整する課題が難しいことがある

高い場合の特徴

- 図形や地図の読み取りが得意

- 視覚情報から論理的に推測し、因果関係を分析できる

- 新しい情報への対応がスムーズで、場面に応じた問題解決がしやすい

ワーキングメモリー指標(WMI)

情報を一時的に記憶しながら処理する力をみる指標です。

複数の情報を同時に扱ったり、順序立てて考える力なども含まれます。

低い場合の特徴

- 読み・書き・計算に影響が出ることがある

- 耳から入った情報を覚えたり、頭の中で処理することが苦手

- 忘れ物が多い

- 気が散りやすく、マルチタスクが苦手

- 会話の途中で言葉に詰まることがある

高い場合の特徴

- 人の話を整理して理解するのが得意

- 順序立てて的確に話すことができる

- 複数の作業を混乱せずにこなせる

- 気が散りにくい

処理速度指標(PSI)

視覚的な情報を素早く正確に処理する力をみる指標です。

単純な作業をスピーディーに行ったり、限られた時間内で作業を進める力などが含まれます。

低い場合の特徴

- 文字の書き写しが苦手

- 書字の姿勢や筆記用具の使い方がぎこちない

- 計算やテスト、課題を時間内に終えるのが難しい

高い場合の特徴

- 作業が速く正確

- 指示の変更にも混乱せず、スムーズに対応できる

ワーキングメモリーは聴覚的な短期記憶に関連が深いのに対し、処理速度は視覚的な短期記憶に関連しています。

🏡 我が家の場合

息子は、WISC‐Ⅳの4つの指標のうち、処理速度が低く(発達特性がある人の中で最も多いパターンのようです)、今もノートをとるのが苦手です。授業をよく聞き、テストの点数が良い教科でも、ノートを取れていないことで成績が下がってしまう場合があります。

「成績評価にノートを入れないでください」とお願いするのは現段階では難しいため、「努力してもノートやプリントを書けないことがあるので、ノートをとれないことを厳しく叱責することは控えてください」と学校に伝えています。

2-3.全検査IQからわかること

全検査IQ(Full Scale IQ)は、4つの指標(言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度)の結果をまとめた数値です。

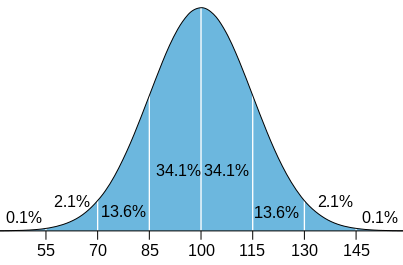

平均は100、85〜115が「平均的な範囲」とされています。

以下は、IQの分布を示したものです。

130以上 極めて優秀 全体の2.2%

『発達障害事典』(2011年・明石書店刊)

120~129 優秀 全体の6.7%

110~119 平均の上 全体の16.1%

90~109 平均 全体の50.0%

80~89 平均の下 全体の16.1%

70~79 境界知能 全体の6.7%

70未満 知的障害 全体の2.2%

全検査IQが130以上で、生まれつき特定の能力が非常に突出している人を「ギフテッド」と呼ぶことがあります。

クラスに1人いるかいないかという割合です。

一方、IQが70以下になると知的障害の領域に入ります。

次のように分類されます。

70〜51 … 軽度知的障害

50〜36 … 中度知的障害

35〜21 … 重度知的障害

20以下 … 最重度知的障害

<全検査IQと発達障害の関係>

発達障害を持つ人は、様々なIQの層に分布しています。

全検査IQが高くても低くても、発達障害と診断されることがあります。

2-4.それ以外の項目が意味すること

合成得点

各指標の得点は、評価点の平均を100とした「合成得点」で示されます。

85〜115の間に、約68%の人が含まれます。

パーセンタイル

100人中の位置を示す数値です。数字が小さいほど水準が低く、大きいほど高いことを表します。

例:パーセンタイル5 → 下から5番目(上から96番目)

信頼区間

得点の信頼度と、その範囲を示します。

例:「処理速度113、90%信頼区間103〜119」=その数値が90%の確率で103〜119の間にあるという意味です。

🌿人気記事🌿

特性に合った学校を探して、中学受験にチャレンジするご家庭も増えています👇

3.WISC‐Ⅳ 4指標の「差が大きい」ことと発達障害の関係

3-1.指標間の差だけで発達障害と判断しないが可能性は高まる

発達障害の診断は、医師が生活上の困りごと・発達歴・行動観察などを総合的に見て行います。

WISC-Ⅳの結果だけで断定することはできません。

ただし、4つの指標の差が大きいほど、困りごとが強くなったり、社会生活での難しさが表れやすくなり、診断の際の判断要素のひとつになります。

3-2.「差が大きい」の目安

WISC-Ⅳの4指標の差が15点以上あると、「差が大きい」とされます。

ただし、それだけで発達障害と診断されるわけではありません。

20点・30点・40点差の解釈

差が15点を超えても、実生活で大きな困りごとがなければ、経過観察になるケースもあります。

全体のIQが高い子どもは、特定の指標が突出していることが多く、指標間に差が出やすい傾向があります。30点、40点の差があることも珍しくありません。

「15点差=発達障害」という単純な話ではなく、差が大きくなるほど診断の可能性は高まる傾向はあるものの、生活上の困りごとを総合的に見て判断することが大切です。

2Eギフテッドは差が大きくなりやすい

2Eとは、ギフテッドであり、発達障害の特性も併せ持つ人を指します。

ここでのギフテッドは、全検査IQが130以上で、生まれつき特定の能力が非常に突出している人です。

2Eに該当する人は、指標の高い数値が非常に突出しているため、低い数値との差が大きくなりやすい傾向があります。

🏡我が家の場合

息子は全検査IQが138前後で、2Eに該当します。

言語理解は150台後半と非常に高く、処理速度は110台で、差は40以上あります(知覚推理とワーキングメモリーは中間的な数値です)。

「言語理解が高く、処理速度が低い」タイプは、日常生活で困りごとが出やすいそうです。

処理速度を伸ばすために、勉強の際は時間を計るなど、ある程度時間を意識して取り組むようにしてきました。

ただ、専門家からは「落ち着いて取り組ませることも大切」と助言を受け、遅いことを責める状況にならないよう心がけています。

苦手を平均に近づけようと頑張りすぎると本人が苦しくなってしまうこともあるため、わが家では「得意を伸ばして、苦手はほどほどに」を意識しています。

3-3.同一指標の中でも凸凹がある場合も

同じ指標の中でも、得意な部分と苦手な部分が混在している子もいます。

例えば、下位検査の内容によって、次のような差が表れることがあります。

- 知覚推理:空間認知は得意でも、論理的な推論は苦手(またはその逆)

- ワーキングメモリー:聴覚的な記憶は強いけれど、情報を操作する課題が苦手

わが家のケースもご紹介します。

🏠我が家の場合

息子は知覚推理の数値が120台後半と高めですが、整理整頓や見通しを持って行動するのはとても苦手です。

一方で、地図や地形の理解、漢字や映像の記憶は得意で、知覚推理の中でも能力に凸凹があると感じています。

ワーキングメモリーも同様で、数値自体は高めですが、口頭だけの指示は頭に入りにくく、幼稚園時代は文字による支援を受けていました(現在では視覚支援は特に受けていません)。

ここでも「得意と苦手の混在」が見られます。

3-4.結論

4つの指標の間に差があっても、それだけで発達障害と診断されるわけではありません。

ただし、差が大きければそれだけ社会生活上の困難が生じやすいので、発達障害と判断される可能性は高まります。

大切なのは、数値だけで判断しないこと。

実際の生活の中で、どんな困りごとがあるかをあわせて見ることです。

🦓関連記事🦓

発達障害を持つ子におすすめの習い事やトラブルを避けるポイント👇

2Eギフテッドの特徴や育児については、こちらをご覧ください👇

運動が苦手なのは発達障害が原因?と思ったら…

✏️こちらもご参考にどうぞ…

WISCの結果を踏まえて、家庭での学習環境を整えたい方に向けて、発達特性に対応した家庭教師・オンライン指導・教材をまとめました。

【PR】発達特性に合った学びを選ぶ ー おすすめ家庭教師・教材比較

| サービス名 | 特徴・強み | 対応・対象 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 家庭教師ファースト【PR】 | 発達障害専門コースあり。担当講師が体験授業を行うので相性確認が可能。宿題の出し方なども柔軟で安心。 | 全国/派遣・オンライン両対応 |

入会金0円の家庭教師ファースト

|

| ティントル【PR】 | 不登校専門のオンライン個別指導。発達障害・不登校の専門知識を持つ講師が在籍。保護者サポートも充実。 | 全国/オンライン |

【ティントル 不登校専門オンライン個別指導】

|

| すらら【PR】 | 無学年式のオンライン教材で学年を超えた学習が可能。AIがつまずきを自動分析して出題。 | 小〜高/PC・タブレット |

発達障害のお子様の自宅学習をサポート【すらら】

|